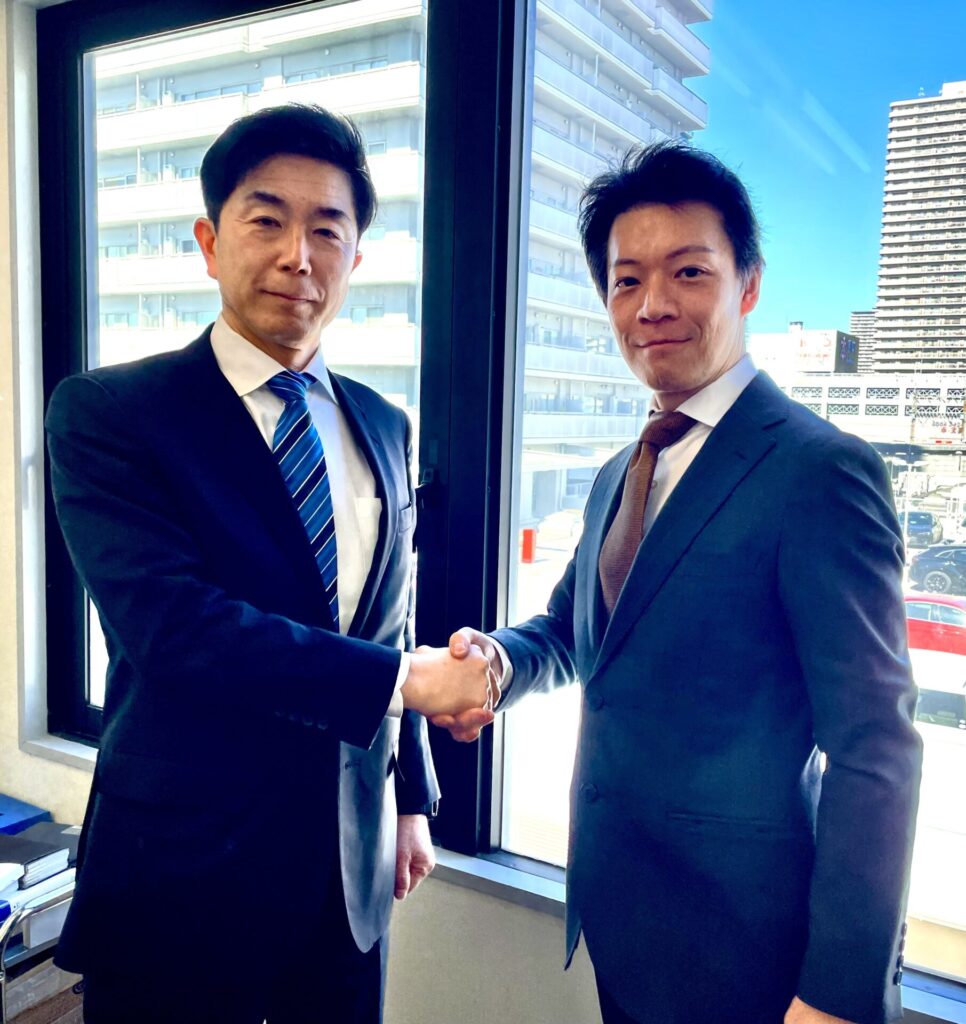

牧原秀樹 前法務大臣との面談:グローバル教育とウクライナ復興支援について【論説】

はじめに

本日、令和7年2月25日、牧原秀樹 前法務大臣にお時間をいただき、グローバル教育、新規事業ならびにウクライナ復興支援に関した面談[対談]をさせていただきました。

海外医学部留学の意義について

海外医学部留学は、日本で医学部に入学できないものが、その抜け道として単に海外で医学教育を受けるだけでなく、国際的な医療制度や医療技術を理解する貴重なチャンスです。しかし、多くの国では、当該国の医師免許と海外で取得した医師資格(医師免許を含む)の相互認証が困難であるといった問題があります。我が国においても、海外で取得した医師資格は日本でそのまま通用しません。こうした障壁は、グローバルな医療連携においての課題であり、当然に日本人学生が海外医学部留学を選択する際には必ず理解しておかなければならないポイントであります。

我が国における厳格な医師数の調整

我が国において、厳格に医師数を調整している背景には、医療の質を保ちつつも、過剰な医師の供給による問題を避ける意図があります。具体的には、以下のような理由が挙げられると考えます。

- 医療の質向上: 医師数が適切に調整されることで、医師一人あたりの患者負担が軽減され、医師はより質の高い医療を提供することができます。過剰な医師がいる場合、競争が激化し、質が低下する恐れがあります。

- 地域医療のバランス: 医師数の調整は、地域ごとの医療資源の配分にも影響を及ぼします。特定の地域に医師が集中しすぎると、過疎地や医療が不足している地域への医師の供給が疎かになる恐れがあるため、全体のバランスを取るための調整が重要です。

- コストの管理: 医師の供給が過剰になると、医療サービスの価格が下がる一方で、医療機関の収益が減少し、結果として医療の質の低下につながる可能性があります。適度な医師数の維持が、医療機関の経営安定にも寄与します。

- 医師の労働条件: 医師が過剰な場合、労働条件が悪化し、過労や burnout につながるリスクが増します。適切な数の医師を維持することで、医師自身の健康やワークライフバランスを守ることができます。

このように、我が国では医師数を厳格に調整する政策が従来から採られており、海外医学部留学生を過度に増加させてしまうことは、実は様々な摩擦や問題を生じさせる恐れがあります。したがって、事業者としては、海外医学部への留学希望者に対して、この点を慎重に説明し、斡旋すべきであると当方においては判断しています。

私個人としては、「どうしても医師となる夢を実現させたい」という強い意志や情熱を持つ方のみ、海外医学部への入学を斡旋する覚悟でおります。このように考える理由としては、医師という職業の社会的責任からをその本質をしっかりと理解し、真摯に医療に取り組む姿勢を持つことが求められるとの考えに基づいております。我が国の医療従事者の質を維持し、国民の信頼を得るためには重要なことであります。

今後、海外医学部への留学生が増えすぎることなく、バランスの取れた国際医療人材の育成を目指すことこそが、我が国の医療の質を向上させる上での鍵となるでしょう。更に付け加えると、増え続ける外国人(移民問題)やインバウンド需要の益々の増加と合わせて、英語のみならず、世界各国の言語に精通した医療従事者を養成することは良いことではないかと考えております。

日本医師会との関係性

日本医師会との関係性も重要です。海外医学部に留学した日本人学生が母国である日本に戻った際、スムーズに医師国家試験受験資格認定を受けるには、厚生労働省のみならず、日本医師会の海外医学部卒業者に対する理解も必要です。海外の医学部を卒業したものが、その知識と経験から、我が国の医療システムにどのように貢献できるかを議論することが重要であると考えております。特に、英語を母国語としない日本人が、英語プログラムでの海外医学教育を受けた場合と、日本人が日本の医学部で日本語により教育を受けた場合とを比較すると、圧倒的に医学知識面での習熟度は前者の方が低くなるのは当たり前のことです。

海外医学部卒業者への期待は何か

海外医学部を卒業した医師には、日本の医学部を卒業したものにはないグローバルな新しい視点や深い異文化理解が求められます。

海外獣医学部留学の意義

獣畜関係者育成への期待

海外の獣医学部への留学に関して、我が国の衛生対策や疾病予防、さらに家畜伝染病の流行などの有事には防疫の前線で対策を講じる産業動物獣医師や家畜衛生を担う公務員獣医師の不足にも言及されました。こうした分野であれば海外で学んだ最新の技術や知識を持ち帰り、国内の動物医療に寄与することができるのではないかと考えております。

今後の展望: 社会科学系への展開

英語留学の本場へ

アメリカやイギリスのTOPスクールへの斡旋も必要不可欠であることを示唆いただきました。

ウクライナ復興支援への貢献

私自身はウクライナの医師であることから、戦後復興支援の時期が来た際に、ウクライナでの人的ネットワークや、これまでの様々な分野での知識と経験を活かし、ウクライナでの医療支援活動をはじめ、日本政府による復興支援に絡めての活躍が望まれるであろうこと。また、その際に必要であれば外務省やメディアなどからの支援獲得をも視野に入れた検討が必要であることなどを協議しました。今後、ウクライナ復興支援に関しては、我が国としても効果的な支援システムを構築していくことが必要であると考えております。

まとめ

牧原前法務大臣からの的確なアドバイスを活かして、今後の事業展開ならびにウクライナ復興支援活動に取り組んでいく所存です。

改めてグローバル教育の必要性を再認識し、国際的な人材育成の重要性を広めていければと願っています。

最後に、日本とウクライナの架け橋として、より良い未来を築く一助となりたいとも考えています。

©️ 2025 宮下隼也 M.D.